Flusslandschaft Wümme

Die Wümmeregion - fast so groß wie das Saarland

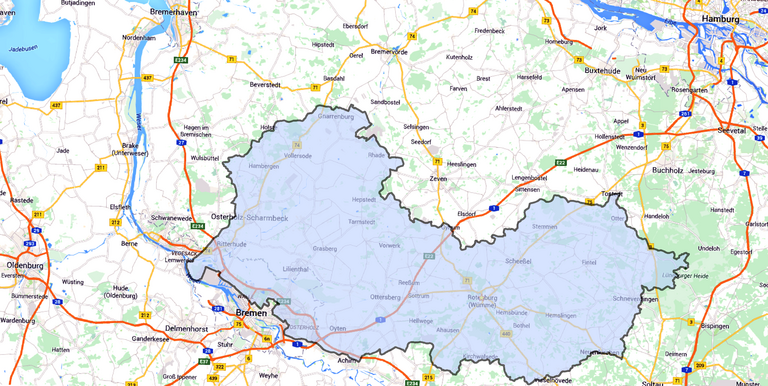

Das Einzugsgebiet der Wümme erstreckt sich über eine Fläche von 2.280 Quadratkilometern von der Lüneburger Heide bei Schneverdingen bis in die Wesermarsch bei Bremen. Von Osten nach Westen fließend, windet sich der Fluss auf einer Länge von 118 Kilometern durch fünf Landkreise Niedersachsens und bildet zuletzt den Grenzverlauf zum Bundesland Bremen. Die Quelle befindet sich nahe der kleinen Ortschaft Niederhaverbeck im Heidekreis. Von dort schlängelt sich das naturnah mäandrierende Gewässer vorbei an den Ortschaften Scheeßel, Rotenburg (Wümme), Ottersberg und Fischerhude bis es schließlich den Norden Bremens erreicht. Dort vereinigt sich die Wümme kurz vor Ritterhude mit der im Landkreis Osterholz-Scharmbeck entspringenden Hamme und bildet fortan den Fluss Lesum, bis dieser nach nur 10 Kilometern bei Vegesack in die Weser mündet.

Die Wümme - vielseitig von der Quelle bis zur Mündung

Von der Quelle bis zur Mündung verändert sich der landschaftliche Charakter des Flusses und seiner Umgebung erheblich. Als kleiner Heidebach in ihrem Oberlauf beginnend, bildet die Wümme in ihrem Mittellauf ein vielfältig strukturiertes Tal, welches sich durch einen eiszeitlich geprägten Dünenrücken durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) zieht. Westlich der Ortschaft Ottersberg (Landkreis Verden) öffnet sich eine weite, flache Ebene, die der Fluss einst mit zahlreichen Nebenarmen durchströmte und ein Binnendelta formte. Im Zuge langwieriger Entwässerungsmaßnahmen wurden in den letzten 150 Jahren weite Teile dieser Niederung trockengelegt und landwirtschaftlich erschlossen. Die häufig verwendete Bezeichnung „Wümmewiesen“ verweist dabei auf die klassische Bewirtschaftung der Gegend als Wiesen und Weiden hin.

Durch wasserbauliche Umstrukturierung des Flusses in den vergangenen Jahrzehnten existieren heute von den zahlreichen Nebenarmen nur noch drei Hauptläufe: der Nord-, Mittel- und Südarm. Unmittelbar auf der Bremer Landesgrenze zu Niedersachsen fließen diese dann wieder zusammen.

Naturschutz über Verwaltungsgrenzen hinweg

Die Wümme ist verbindendes Element unterschiedlichster Naturräume. Für wandernde Arten wie Fische oder auch den Fischotter spielt sie eine große Rolle. So ist das Wümmeeinzugsgebiet nicht nur Modellregion für die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die Wümme ist auch auf rund 100 Kilometern Teil der europäischen NATURA 2000-Kulisse.

Gemeinsam mit unterschiedlichsten Partnern aus dem niedersächsischen Umland gestaltet die Stiftung NordWest Natur naturschutzfachliche Prozesse an der Wümme. Die langjährige Zusammenarbeit erfolgt über Landkreis- und Bundeslandgrenzen hinweg.